FOUR OUR SERVICE

GMSの4つのサービス

外国人材活用にきめ細かなサポートを提供し、

日本での就業をより安心に。

GMSは「TECH」「JOB」「LIFE」「LEGAL」の4つのサービスを軸に、

より便利に提供できるようになりました。

外国人材の活用はすべてキャムテックGMSにお任せください!

-

クラウドサービス

外国人の採用における膨大な煩雑業務をGMS Techサポートのシステムで業務効率化を実現

-

労務代行サービス

外国人採用の入社から退職まで徹底サ

ポート。手続きが初めての方でも安心して外国人を受け入れます。入管書類アドバイス

契約書類の翻訳

給与計算・保険手続き

出入国サポート

-

外国人生活支援サービス

日常生活から緊急時まで徹底した

トータルサポートをお約束します。

日本での生活をもっと快適に。インフラ代行

教育プラン

24 時間対応コンシェルプラン

-

専門家無料相談サービス

海外人材活用に関する疑問を、

専門の社労士・行政書士が解決。

些細なことでもご連絡ください。

-

- 外国人を採用中、

これから検討中の

企業様へ

CASE STUDY サービス活用事例

-

L社

入帰国対応などの突発的業務や生活面全般の

フォローなど工数を必要とする業務が多く隅々までケアが行き届かない状態でした。解決した

方法を見るL社 ×- 生活支援サービス[フルパッケージ]で解決

- 生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]

- 休日、深夜などの緊急対応も含め生活面のサポートが充実したことにより、外国人出向者のエンゲージメントが向上しました。

-

外国人従業員が日本で生活するに当たり発生する様々な困りごとについて、就業時間外のサポートが困難な状態でした。

私生活の不便が仕事にも影響する可能性もあり、早急に対応策を検討する必要がありました。ライフサポートを導入し、細かなケアを頂くことができたことにより、就業リスクの低減に繋がっただけでなく、外国人出向者のエンゲージメントの向上にも寄与したと感じています。

-

N社

業務時間外の対応がネック。自社従業員を

ライフサポート要員とした場合、時間外勤務となり

実習生と合わせ二重の管理が必要となっている。解決した

方法を見るL社 ×- 生活支援サービス[フルパッケージ]で解決

- 生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]

- 技能実習生1期生よりお世話に。 実習生導入時の生活拠点の調査から手伝ってもらいつまずくことなく実習生を受け入れができた。

-

通常業務では管理し切れないことも、

業務時間外に対応いただけることが非常にメリット。導入初期、日本の生活知識の無い実習生に生活支援導入がなかったら、外国人技能実習生の採用は無かった。

ベトナム人の対応に対しては生活支援にベトナム人が対応していただけることで、生活ルール等の翻訳や、役所等からの書類作成にも対応いただき非常に助かっています。

-

X社

初めての外国人技能実習生受入れのため、

安全・労務管理や監査対応ノウハウが乏しい。

社内管理部署のマンパワーも限られていた。解決した

方法を見るX社 ×- 生活支援サービス[フルパッケージ]で解決

- 生活支援サービスで解決。[フルパッケージ]

- キャムテックの常駐社員による素早い対応サポートで、社内関係者とともに実習生が実習に集中できる環境づくりに寄与している。

- 会社で守ってもらいたいルール、特に安全・勤務ルールについては通訳サポートにより正確迅速に伝えることができた。監査対応や書類管理もサポートにより遵法管理が可能。他、急な日常生活面での困りごと対応など広く対応し、不安や心配は解消された。既に雇用中の外国人従業員と関係性もそのあり方について議論が深り、社内D&I推進への関心も強まったと感じている。

Q&A

よくあるご質問や

問題事例

-

Q 外国人が自転車事故にあってしまった場合、どのように対応すべきでしょうか?

-

A

怪我の有無の確認や、警察への連絡が必要です。

下記項目を確認し、必要な対応を行うようにいたしましょう。

➀怪我の有無の確認(治療を受けさせる)

➁警察への連絡

➂保険会社への連絡

➃労災該当性の確認(労災保険、死傷病報告など)-

➀怪我の有無の確認

・まず、怪我が無いかの確認が最優先です。怪我をしている場合には病院で治療を受けてもらうようにいたしましょう。

➁警察への連絡

・次に、警察への事故報告を怠らないようにしましょう。内容によっては刑事事件に関わることもありますので、警察・検察の判断を仰ぐことが大切です。

➂保険会社への連絡

・また、自転車保険に入っている場合も多いかと思いますが、保険会社への連絡も忘れず行いましょう。過失割合にもよりますが、保険会社から治療額等が支払れれば、金銭に関わる問題は解決しやすくなるでしょう。

➃労災該当性の確認

【労災保険について】

・その他、事故が労働災害に該当するかの確認も必要です。通勤途中であれば、通常は「通勤災害」として労災保険の対象になりますので、労災保険の支給を受けられます。

【死傷病報告について】

・仕事中に自転車を用いて移動していた場合、「通勤災害」ではなく、「労働災害」に該当する可能性があります。「労働災害」に該当する場合には、死傷病報告の提出も必要となりますので、忘れずに提出するようにいたしましょう。

<参考資料:労働災害が発生したとき> 厚生労働省HP

また、実際に遭ったトラブル事例のまとめ資料のリンクを下記に貼っておりますので、是非ご活用ください。

-

Q 外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?

-

A

免許の種類によって扱いが異なります。

以下にまとめましたので、ご確認ください。

➀国際運転免許証を所持している場合

➁外国運転免許証(政令で定める国又は地域のみ)を所持している場合

➂外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合<外免切替>

➃日本で運転免許証を取得する場合

の4パターンがあります。

ただし、「特定技能」の場合には、➀国際運転免許証 ➁外国運転免許証

は資格対象外になりますので、お気をつけください。-

目次のサンプル

目次

●運転免許証の種類(道路交通法上)

●免許の種類ごとのパターン

【パターン➀ 国際運転免許証を所持している場合】

【パターン➁ 外国運転免許証(政令で定める国又は地域のみ)を所持している場合】

【パターン➂ 外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合<外免切替>】

【パターン➃ 日本で運転免許証を取得する場合】

まず、道路交通法上、外国に関わる免許証には「国際運転免許証」「外国運転免許証」「国外運転免許証」の3種類が定められています。

「国外運転免許証」については、日本で発行されるもので、外国で運転する目的の免許証になるため、本記事では説明を省略させていただきます。

免許証の種類 内容 根拠 国際運転免許証 ジュネーブ条約の様式に基づく免許証。複数国間で運転可能 第107条の2 外国運転免許証➀ 外国で発行された免許証であって日本で運転可能なもの(政令で定める地域のみ) 第107条の2 外国運転免許証➁ 外国で発行された免許証(そのままでは運転不可、外免切替必要) 根拠なし 国外運転免許証 公安委員会が発行。外国で運転するための免許証。 第107条の7第1項 <根拠法律:道路交通法> 第107条の2,第107条の7第1項

—————————-

国際運転免許証を所持している場合には、免許証に記載されたABCDEの区分に応じて、日本で運転できる自動車の内容が変わります。

こちらの車両区分に対応する自動車(※)であれば、日本国内で運転可能です。

ランク ジュネーブ条約による車両区分 A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車 B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 C 貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 D 乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両

<引用元: 国際運転免許証による運転>(愛知県警HP)

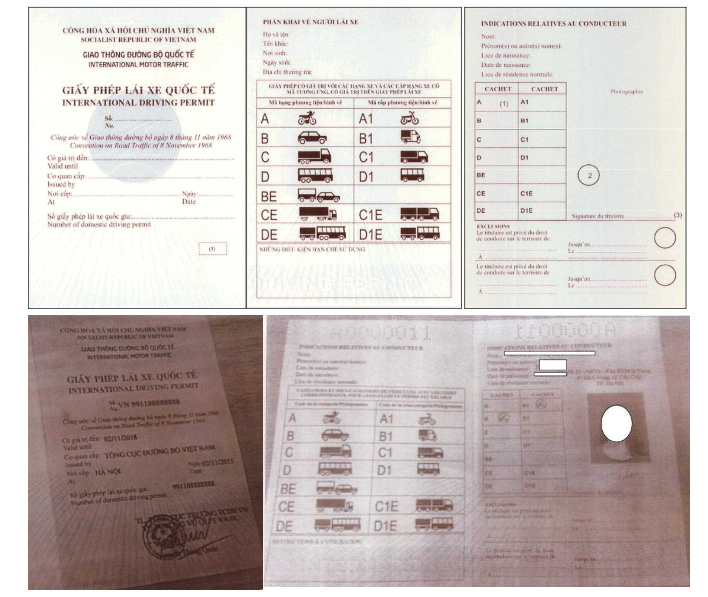

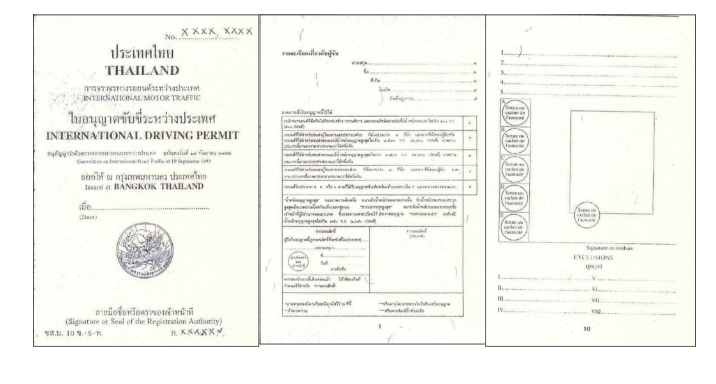

国ごとの国際運転免許証の様式については下記をご参照下さい。

(画像も下記リンクより引用しております。)

<参考資料:国際運転免許証様式資料>(警察庁交通局運転免許課、交通指導課 資料)

ベトナム 日本で運転×

タイ 日本で運転○

※自動車の区分について(道路交通法、道路運送車両法)

<参考資料: 自動車の種類>(一般財団法人 自動車検査登録情報協会HPより)

【パターン➁ 外国運転免許証(政令で定める国又は地域のみ)を所持している場合】

政令で定める国または地域のみ、その国の運転免許証を使用して日本国内で運転することが可能です。現在、以下の6か国が指定されています。

<根拠法令: 道路交通法> 第107条の2

自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)

↓

政令で定めるもの

<根拠法令:道路交通法施行令> 第39条の4

(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)

第三十九条の四 法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。

一 スイス連邦

二 ドイツ連邦共和国

三 フランス共和国

四 ベルギー王国

五 モナコ公国

六 台湾運転には一定の条件を満たす必要がありますので(日本語翻訳文の添付など)、詳細は下記HPをご確認ください・

<参考資料:政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには>(警視庁HP)

【パターン➂ 外国の運転免許証から国内運転免許へ切り替える場合<外免切替>】

上記の一定の国に該当しない国又は地域の外国運転免許証を所持している場合、そのままでは運転できません。日本の免許に切り替える必要があります(いわゆる「外免切替」)。

詳細は下記をご参照ください。

<参考資料:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには>(警視庁HP)

外免切替によらずに取得する場合は、日本人と同様の手続きが必要です。

免許の種類に応じて内容が異なりますので、詳細は下記をご参照ください。

<参考資料:運転免許試験のご案内>(警視庁HP)

-

Q 現在の在留資格(身分系在留資格を除く)で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?

-

A

下記の場合が該当します。

(1)稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合

(2)在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合

(3)病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合

(4)専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

入管法第22条の4に、取消事由の一覧が定められていますが、取消の対象とならない「正当な理由」は、取消事由ごとに異なります。

法務省QAと入管庁記載の内容を下記にまとめましたので、ご確認ください。-

目次のサンプル

目次

●入管法上の取消事由と「正当な理由」

●「正当な理由」の具体例

➀在留資格(身分系在留資格を除く)に関して(5・6号)

➁「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザに関して(7号)

➂ 住居地の届出に関して(8・9号)入管法第22条の4第1項に、取消事由が記載されていますが、その内容は大きく分けて、

・不正の手段により上陸又は入国したこと(「正当な理由」による例外がないため本記事では省略)

・与えられた在留資格(身分系在留資格を除く)の活動を行っていないこと

・与えられた「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザの活動を行っていないこと

・住居地の届出をしていないこと

の4種類です。

詳細は下記をご参照ください。

<根拠法令: 出入国管理及び難民認定法> 第22条の4第1項

(在留資格の取消し)

第22条の4 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

1 ~ 4 省略

5 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由 がある場合を除く。)。 【在留資格】

6 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【在留資格】

7 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【配偶者ビザ】

8 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【住居地の届出】

9 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由 がある場合を除く。)。 【住居地の届出】

—————————-

ここからは、➀在留資格(身分系在留資格を除く) ➁配偶者等ビザ ➂住居地の届出のそれぞれについて、

「正当な理由」の具体例を記載いたします。

(1)稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合

(2)在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合

(3)病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合

(4)専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

<引用元:出入国審査・在留審査Q&A> Q76

➁「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザに関して(7号)

1 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス )を理由として一時的に避難又は保護を必要としている場合

2 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合

3 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む )による長期間の出国をしている場合

4 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

<引用元:配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について> 入管庁資料

1 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い,経済的困窮等に

よって新たな住居地を定めていない場合

2 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス )を理由として)

避難又は保護を必要としている場合

3 病気治療のため医療機関に入院している等,医療上のやむを得ない事情が認められ,

本人に代わって届出を行うべき者がいない場合。

4 転居後急な出張により再入国出国した場合等再入国許可 みなし再入国許可を含むによる出国中である場合

5 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等,在留活動の性質上

住居地の設定をしていない場合

<引用元:住居地の届出を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について> 入管庁資料

-

Q 外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?

-

A

特定技能の受入要件への影響はありませんが、特定技能への各種申請時(認定・変更・更新許可申請)に、必要書類が省略できるという優遇措置が取られています。

-

●必要書類の違い

<参考資料:在留資格変更許可申請> 入管庁HP

一定の認定企業に該当する場合、下記の書類の提出が不要になります。

【申請人に関する書類】

・参考様式第1-4 号 特定技能外国人の報酬に関する説明書

・参考様式第1-9号 徴収費用の説明書

・参考様式第1-16号 雇用の経緯に係る説明書

<参考資料:申請人に関する必要書類>>

【企業に関する書類】 ※ほとんどが提出不要になります・参考様式第1-11号 特定技能所属機関概要書

・登記事項証明書

・業務執行に関与する役員の住民票の写し

・参考様式第1-23号 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

・労働保険料等納付証明書 等

・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

・税務署発行の納税証明書(その3)

・法人住民税の市町村発行の納税証明書

<参考資料①:企業に関する必要書類> 提出省略有りの場合

<参考資料②:企業に関する必要書類> 提出省略無しの場合

—————————-

●対象となる認証制度一覧

くるみん認定企業の他に、必要書類の省略が認められる認定企業は下記の通りです。

・ユースエール認定企業

・くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業

・えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業

・安全衛生優良企業

・職業紹介優良事業者

・優良派遣事業者

・健康経営優良法人

・地域未来牽引企業

・空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者

・内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者

<参考資料: 一定の条件を満たす企業等について> 入管庁HP資料

-

Q 令和6年4月に技能実習の運用要領が改訂されたそうですが、重要な改訂ポイントを教えてください。

-

A

よくあるケースとして、技能実習計画の途中で労働時間に深夜の時間帯(深夜労働)を追加することがあるかと思いますが、その場合に、「軽微変更届出」ではなく「技能実習計画変更認定申請」を行うことが必要になりました。

-

目次のサンプル

下記3つのカテゴリについてそれぞれ改訂がされています。

・技能実習計画関係

・監理団体の許可等に関するもの

・優良な実習実施者及び監理団体の基準関係

提出書類の追加(通常申請時の「見取り図」、変更認定申請時の「申請者の概要書」等)や、明記されていなかった事項の明記(入国前講習のオンライン実施可能等)が変更点となっています。

概要と詳細は下記リンクをご参照ください。

【概要】

<参考資料:技能実習制度運用要領の改正ポイント>R6年5月31日(外国人技能実習機構より)

【詳細】

<参考資料:「技能実習制度運用要領」の一部改正について>(外国人技能実習機構より)

—————————

基本的には同じですが、変更認定申請の場合の方が、手数料の書類や返信用封筒など、少し書類が多く必要です。

軽微変更届出 技能実習計画変更認定申請 ・軽微変更届出書

・添付書類 ※・技能実習計画変更認定申請書

・添付書類

・その他の書類

認定申請手数料払込申告書(3,900円分貼付)

委任状

返信用封筒

副本(認定申請書のみ)※添付書類について(内容に応じて異なります)

<参考資料:技能実習計画の変更認定と届出の区分> 外国人技能実習機構HPより

—————————

・軽微変更届出と技能計画変更認定申請には、それぞれ「届出」と「申請」という違いがあります。

届出と申請の違いにつき、行政手続法によると下記のように定義されています。

種類 定義 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。(行政手続法第2条第3項) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。(行政手続法第2条第7項) <引用元:2 行政の手続について> 総務省資料

・申請は諾否の応答が必要であり、「事前」に申請する必要があります。

技能実習期間の途中から深夜労働をさせる必要がある場合には、事前に申請するようにいたしましょう。

SEMINAR INFORMATION

外国人採用に関する

セミナー情報

外国人採用・活用に関するこれからの

注意点や、考え方など学べるセミナーに

ぜひご参加ください。

-

外国人採用企業必見!

EDUCATIONAL SUPPORT

4つのサービスと特徴

ボーダレスな教育と外国人材の

戦力化を目指します。

セミナーやオンライン教育、

出張講習、e-ラーニング。

HRテックを駆使した

国内トップレベルの教育を提供します。

一人ひとりの能力を引き出し、

愛される“人材”へ。